Interview mit Schwarwel

zu seinem neuen Trickfilm

„1989 –

Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer“

Teil 1

Wie war dein Leben in der DDR, dein Bezug zur DDR und wie sind deine Erinnerungen?

Schwarwel: Uh, ein Bisschen groß, die Frage, denn schließlich habe ich meine ersten 21 Jahre in diesem Land und in diesem System verbracht und damit habe ich die zweite Halbzeit der DDR erlebt, die mit dem Prager Frühling 1968 in meinem Geburtsjahr begonnen hat. Und es gab nach dem Mauerfall nur eine sehr kurze Verlängerung.

Soll heißen: Ich bin als DDR-Bürger aufgewachsen und erzogen worden und hab das damals geltende Wertesystem so gut es eben ging aufgeholfen bekommen – mehr schlecht als recht. Meine Omi hatte als LDPD-Mitglied in vorauseilendem Gehorsam am 7. Oktober immer ihre echt große DDR-Fahne vom Balkonaustritt hängen, um nicht von irgendwem Geschimpftes zu bekommen – meine Eltern hatten noch nicht mal eine Flagge im Haus.

Wie meine Erinnerungen an die DDR eigentlich sind, versuche ich durch unseren Trickfilm „1989 – Meine Heimat …“ gerade herauszubekommen … aber fifty-fifty, würde ich sagen …

Unbeschwerte Kindheit im Unrechtsstaat: Schwarwel mit Schwester und Hund beim Rollenspiel 1979, Foto: privat

Wolltest du die Wende und Veränderungen? Und wenn ja, in welcher Art?

Schwarwel: Ja, ich wollte Veränderungen. Mehr persönliche Freiheit im Denken und im Handeln vor allem anderen.

Dafür hatte ich mir aber keine persönlich Wunschliste geschrieben, sondern das, wonach ich mich sehnte – Comics lesen und zeichnen, Punkrock-Musik hören und machen, Ölbilder angucken und malen, Texte lesen und schreiben –, habe ich irgendwie in Angriff genommen, um dann zu gucken, wie weit ich kam.

In meinem jugendlichen Alter – die Wende kam für mich in meinem 21. Lebensjahr – war dieses Ausloten der Möglichkeiten ja noch mehr Spiel und Spannung und der Ernst der Lage war mir nicht durchdringend klar, was vielleicht ganz gut war. In meinen Szene- und „Untergrundmusik“-Kreisen war natürlich auch alles infiltriert und irgendwer steckte einem direkt oder indirekt, wann man besser den Mund hielt – und genau das kotzte mich natürlich am meisten an.

Reisefreiheit reizte mich da nicht so sehr – was sollte ich an einem anderen Ort? Den Ruf nach Reisefreiheit verstand ich damals als verkapselten Ruf nach der stinknormalen Freiheit, unreglementiert und eigenverantwortlich tun und lassen zu können, was einem beliebt.

Was bedeutete für dich Gegenkultur in der DDR und zähltest du dich als Teil der Gegenkultur und bzw. oder einer Szene zugehörig?

Schwarwel: Hm, ja, das war schon Gegenkultur, wenn man Puhdys oder Rockhaus als Jugendkultur vorgesetzt bekam … wobei selbst Puhdys mit ihren „Paul und Paula“-Songs schon beinahe subversiv waren …

Aber wenn man mit 14 Jahren zum ersten Mal die Sex Pistols hört, verblasst irgendwie alles andere dagegen … und mit dem Ronettes-Cover „Baby, I love you“ von den Ramones und dazu ein „U-Comix“-Heft mit einer Edika-Geschichte darin wars mit meinen staatsangelehnten Hör- und Lesegewohnheiten endgültig vorbei: Ich wollte AC/DC, Udo Lindenberg, Rocky Horror Picture Show und den Weißen Hai … und ich wollte mehr Cartoons von Chas Addams und Scarfe … das gab es im Osten alles nicht, also musste man es sich mühselig zusammensuchen.

Dabei kam ich über Marvel-Comics und Iron-Maiden-Platten auch zu Büchern wie „1984“, „Farm der Tiere“ und Huxleys „Schöne neue Welt“. Und zu politischen Cartoons wie denen von Gerhard Seyfried und Kunderas „Die Unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ über den Prager Frühling.

Die Leipziger Szene ahlte sich derweil in elegischem Geblubber wie Nick Cave, Joy Division oder The Smiths – klar, dass ich mich da nicht so wirklich heimisch fühlte. Diese ganzen Leute, die man bei den Punkkonzerten in den Kirchkellern, in subversiven Galerien oder in privaten Bars traf, bildeten zwar eine irgendwie geartete Interessengemeinschaft, aber so wirklich zugehörig fühlte ich mich da nie.

Das kam erst in meiner Lehrzeit um 1985/1986, als ich mit meiner Freundin einfach mal nach Berlin fuhr und wir am Alex den Typen anquatschten, der am meisten nach Punk aussah. Der nahm uns mit zu einer Party und von da an fuhr ich so oft es ging wieder hin, saugte dieses Ostpunkding in mich auf und wurde auch ein halbwegser Teil davon – da ich jedoch immer wieder zurück nach Leipzig fuhr, weil ich da in unserer Band „Tishvaisings“ war und überhaupt, bestand auch da stets ein gewisser Abstand zu den Dingen, die da abgingen.

Also genau genommen würde ich eine Zugehörigkeit zu einer Szene eigentlich eher verneinen.

Du warst 1988 – 1990 der erste Sänger, Texter und Co-Songwriter der Band Tishvaisings. Was kannst du uns von eurem Bandleben berichten (Genre, Song-Inhalte, Auftritte, Kollisionen mit der Staatsmacht …)?

Schwarwel: Haha, Kollisionen mit der Staatsmacht hatten wir keine, dazu waren wir zu harmlos. Wer Motörhead, The Jam und Henry Rollins als Vorbilder hat, ist nicht das erste Ziel einer Staatsüberwachung. Obwohl … Zu unserer Einstufung im Eiskeller sang ich deutsche Texte über graue Städte, einsame Menschen und Seelenlosigkeit, aber wir hatten mit Edgar Larius einen guten Fürsprecher in der Einstufungskommission, der den anderen Eminenzen das Zeug irgendwie verkaufte und uns danach zur Seite zog und uns anrat, unsere Inhalte etwas einzubremsen. Eine Mittelstufe mit Konzertberechtigung bekamen wir, soweit ich weiß. Darüber war nur noch die Profistufe, die uns aber als unerreichbar verwehrt blieb. Das hieß geringere Honorare und die Pflicht, irgendeinen Job zu haben, den Vater Staat akzeptierte, um nicht als „asoziales Element“ abgestempelt zu werden. So kam ich dazu, Essenfahrer bei der Volkssolidarität zu werden.

Textlich hatten wir uns Dank unserer Hörgewohnheiten ohnehin schon seeehr weit von Aufrufen zur Revolution oder verständlicher Systemkritik entfernt: Meine Ergüsse für „Rollin‘ ways, rollin‘ days“, „Sie hat so blaue Augen“ oder „Rapraprap, the alien“ waren inzwischen fast alle in Englisch und ich sang da von einer Realität, die von unserem Leben im Osten Galaxien entfernt war. Wir taten einfach schon so, als würden wir wie Judas Priest klingen und ein Millionenpublikum zu Tode rocken. Unser Opener „Lovecraft Serenade“ bestand sogar nur aus einem ellenlangen Intro und meinem am Ende erklingenden Gebrüll „Lovecraft Serenade“ – damit vor 60 bis 150 Leuten in einem Punker- und Hippieschuppen aufzutreten war schon mutig. Das war für die meisten nicht nachvollziehbar, zu schnell gespielt und zu englisch. Kann ich heute nachvollziehen, würde ich trotzdem wieder ganz genau so machen. Fuck them!

Mit meinen Berliner Freunden fuhr ich oft mit Feeling B, der Firma, Hard Pop und – leider, weil unermesslich unangenehm für mich – Freygang mit, das waren die Supertypen und wir die Eleven, noch grün hinter den Ohren (Nur waren von denen welche für die StaSi aktiv und wir nicht! Tragik der Geschichte.). J-e-d-e-n-f-a-l-l-s von da brachte ich mir neue Energien und Ideen mit in den Probenraum, aber unsere Liebe gehörte Songs wie „Ace of Spades“ von Motörhead oder „If you want blood you’ve got it“ von AC/DC.

Folgerichtig coverten wir auch „Metropolis“, was zum einen unsere Verbeugung vor unserem Gott Lemmy war, und andererseits auch Systemkritik, wenn man den Film von Fritz Lang mal so Revue passieren lässt. Aber auf der Bühne wollten wir keinen Klassenkampf, sondern Rock. Die Attitüde an sich war schon Gegenkultur genug, denn wer im Osten nannte sein erstes eigenes Tape schon „Hundred Bottles Huntley“?

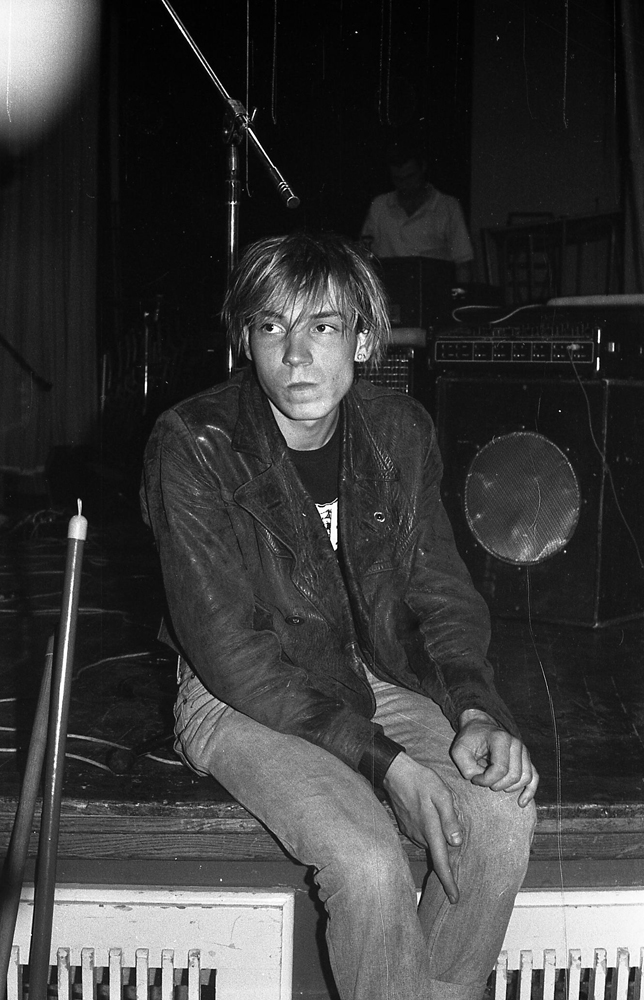

Tishvaisings, 1988, Eiskeller (heute: Conne Island), Leipzig

Tishvaisings, 1988, Eiskeller (heute: Conne Island), Leipzig

(v.l.n.r.: Joey A. Vaising, Tommy S. Vaising, Dirk Feckenstedt (D. D. Vaising}, Rajko Gohlke (Gogo Vaising), Foto: Uwe Winkler

Tishvaisings, 1988, Eiskeller (heute: Conne Island), Leipzig

Du lebtest eine zeitlang in einem besetzten Haus. Wie kann man sich das zu dieser Zeit 1989 vorstellen? Wie war dein Leben zu dieser Zeit?

Schwarwel: Sehr, sehr, sehr dunkel.

Heute weiß ich, dass ich damals – ausgelöst durch meine persönliche Lebenssituation in einer unmöglichen Staatssituation – einen sehr starken depressiven Schub meiner sehr viel später festgestellten klinischen Depression hatte, aber damals dachte ich nur, ich sei eben „melancholisch“. Meine Freundin war mit in die Berliner gezogen, als wegen einer bewilligten Ausreise ein Zimmer frei wurde, weil sie meinen Eltern auf den Wecker fiel, die mit sich selbst ganz gut zu tun hatten. Dann zog ich mit – sehr zum Missfallen meiner Schwester, die bereits früher in dieses Haus gezogen war, um der häuslichen Situation bei uns zu entgehen und in Ruhe studieren zu können. Aber da meine Schwester in der zweiten und ich in der vierten Etage wohnte, war dann doch genug Abstand da.

Mittags riss ich meinen Halbtagsjob bei der Volkssolidarität ab und abends probten wir zu der Zeit im Hobbykeller meiner Eltern – das war echt großherzig, weil wir wirklich nicht sehr kompromissbereit waren, was Tabak, Alkohol oder Lautstärke anging. Nach der Probe – aufgepusht vom Adrenalin – zogen wir durch die einschlägigen Kneipen und Bars und am nächsten Tag gings genau so weiter. Für mich war da viel Alkohol im Spiel und ich habe dieses Murmeltiertag-Gefühl, wenn ich daran denke, wie ich mich Tag für Tag aus dieser viel zu weichen, durchgelegenen Matratze mit klammem Bettzeug in einem feuchten, stark renovierungsbedürftigen, schwer beheizbaren Echo einer Wohnung ins graue Licht zog und mir schon davor graute, jetzt wieder ein paar Stunden in die hilflosen, traurigen Gesichter vergessener Rentner zu schauen, die in ihrer eigenen Pisse lagen und sich mit einer Schachtel F6 bei mir dafür bedankten, dass ich als einziger Kontakt zur Aussenwelt fünf Minuten einfach da war, während ich ihre Blechkübel mit Mampfe auf den Küchentisch oder ihr Nachtschränkchen stellte. Ich hab das damals kaum länger als ein halbes Jahr ausgehalten – heute bin ich gefestigter. Und ich bin dankbar für jede Fahrt, die ich da auf meinem klapprigen Damenrad mit 20 Esskübeln und 20 Äpfeln in Dederonbeuteln am Lenker absolvieren durfte. Das prägt. Von den heldenhaften Errungenschaften des Sozialismus hab ich da nix gesehen. Nur, wie sich die Frauen in der Volkssoli ein Bein ausrissen, um es ihren Schutzbefohlenen irgendwie lebenswert zu machen.

Nachts nach dem Umzug saß ich dann im kältesten Zimmer des Hauses (oberstes Eck, Außenwand, das Nebenhaus war abgerissen) und guckte meiner Zeichentusche zu, wie sie auf dem Papier gefror, während ich mir die beiden Finger, die ich brauchte, um meine Comics zu zeichnen, an einer Kerze wärmte. Wohlgemerkt: Das war selbstgewählt und mir allemal lieber als zu jener Zeit im Hause meiner Eltern zu wohnen.

Also insgesamt ne geile Zeit, würde ich sagen …

Schwarwel, Leipzig 1989, im Zimmer seiner Schwester, im besetzten Haus Berliner Straße – Foto: privat

Hattest du Freunde oder Bekannte, die direkt mit der Staatsmacht in Konflikt geraten sind und in welcher Art? Inwiefern steht dies symbolisch für ein Anderssein in der DDR und dessen Folgen?

Schwarwel: Ja, Freunde aus unserer Schulclique verbrannten einmal stockbesoffen eine DDR-Fahne und fuhren sämtlich ein. Ich kam einfach nur zu spät zum Treff an dem Tag, sonst weiß ich nicht, ob ich nicht auch dabei gewesen wäre. War doch nur ein Stück Stoff … Es gab auch genug andere, die wegen lächerlich wirkender Tätigkeiten zur Befragung geladen wurden, aber irgendwie kann ich das in meiner Erinnerung nicht als unnormal einordnen. Jeder wusste, wie das System funktionierte, jeder wusste von Bautzen oder Röntgental, und jeder kannte die unsichtbaren Linien im Dreck, die man besser nicht überschreiten sollte. Überschritt man sie doch, tat man das meines Erfahrung nach in vollem Bewusstsein seines Tuns oder weil unter Alkohol einfach mal der Geduldsfaden riss. In der Jugendgemeinde gabs genug Weiterbildung dazu, die Lehrer und Lehrausbilder nahmen dich mal beherzt beiseite … insgesamt war die DDR ein willentlich geplanter Unrechtsstaat, daran gibts nichts zu rütteln. Aber einem, der nicht darin gelebt hat, davon erzählen zu wollen und auch davon, dass ich durchaus denke, trotzdem eine wirklich schöne Kindheit gehabt zu haben, ist an und für sich sinnlos.

Siehst du eine Verbindung zwischen George Orwells „1984“ und der DDR?

Schwarwel: Das Buch habe ich so etwa 1985/1986 zum ersten Mal gelesen – eine dieser Ausgaben, wo der Umschlag zugeklebt war und die von Hand zu Hand ging, damit es möglichst viele Leute lesen können.

Klar gabs genug Deckungsgleiches mit der DDR: der große Bruder, die Ausmerzung des Indivilualismus und die Gleichschaltung der Massen, die Deutungshoheit über die Geschichte, der Umgang mit Andersdenkenden und so weiter …

Das Buch war für mich auf jeden Fall wichtig, um zu kapieren, wie Diktaturen ganz allgemein funktionieren und dass sich Staatsmacht immer gleicher Mittel bedient, um diese Macht zu halten und zu zementieren. Und dazu gehörte vor allem das gute, alte „divide et impera“ – streu Zweifel, säe Dünkel, entzweie die Leute, auf dass sie sich selbst weniger trauen als dem großen Bruder.

Erstaunlich fand ich, dass ich mir im Osten ein Buch über die IRA kaufen konnte, in dem breit aufgefächert geschildert wurde, wie durch eine künstliche Teilung in Evangelen und Katholiken eine Besatzermacht wie Grossbritanien die – natürlich proletarischen – Leute klein hielt – und keinem Staatszensor fiel anscheinend auf, dass da auch genug über die eigenene Befindlichkeiten der DDR zu lesen und zu lernen war.

„1984“ war dagegen viel zu breit für mich, zu überzeichnet. „Farm der Tiere“ vom gleichen Autor gab mir mehr mit seinem „Alle Tiere sind gleich. Aber manche sind gleicher als die anderen.“ Das war genauer beobachtet, besser ausgebreitet.

Wie jeder weiß, zeichnest und malst du, seit du einen Stift halten kannst, also schon immer. War es in der DDR möglich, sich diesbezüglich selbst zu verwirklichen und konntest du der Öffentlichkeit deine Arbeiten präsentieren, bspw. in Veröffentlichungen, Ausstellungen etc. Hattest du eigene Veröffentlichungen und Ausstellungen in DDR-Zeiten?

Schwarwel: Offiziell nicht – wenn man die Schulausstellungen mal außen vor lässt, wo dann das Selbstportrait und zwei aguarellierte Naturstudien hingen.

Und Comics gabs im Osten ja gar nicht – da gabs nur Bildgeschichten, die von geschulten und studierten Diplom-Illustratoren dem Volke in dafür vorgesehenen Magazinen dargereicht werden durften.

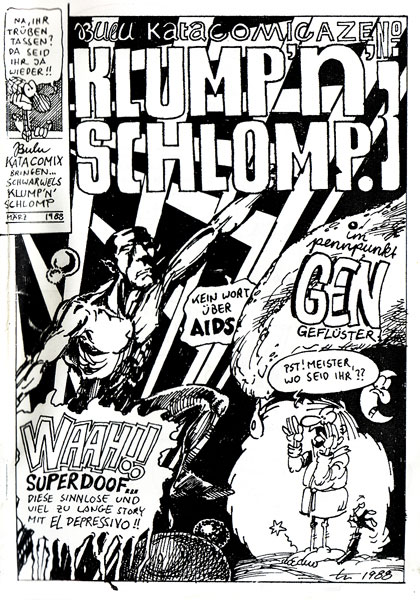

Ein paar Gemälde und Zeichnungen konnte ich beispieleise mal in einem Café hängen, aber meine ersten Comics – „Klump‘n‘Schlomp“ – kopierte unsere schweizer Messegästin heimlich auf dem mitgebrachten Kopiergerät ihrer Jeansfirma in einer Auflage von 10 Stück.

Zwar hatte ich den offiziellen Weg versucht einzuschlagen, aber ohne Abi wegen schlechter Disziplinnoten und ohne drei Jahre als Unteroffizier bei der NVA kein Studium an der HGB – stattdessen belegte ich neben meiner Dachdeckerlehre zweieinhalb Jahre ein sogenanntes „Vorstudium“ für Schrift und Grafik an der HGB, ein Abendkurs, wo frustrierte Professoren lustlos durch die Klasse schlenderten. Hab rotzdem viel mitgenommen.

Später kam die „Messitsch“, das Untergrund-Musikfanzine, das nach westlicher Spex-Vorlage völlig subjektiv über Konzerte, Bands, Kunst und Macher der ostdeutschen Szene berichtete – also über sich selbst. Das Ding wurde liebevoll per Hand layoutet. abfotografiert und dann in einer Auflage vo 150 Stück auf Fotopapier abgezogen und beidseitig zusammengeklebt – ganz nach dem Motto der Arbeiterklasse: „Meine Hand für mein Produkt.“

Als mein Freund Raban zur NVA eingezogen wurde, übergab er das Layout an mich. Vorher hatte ich bereits Cartoons und kleine Comics dafür gemacht. Das war unser Organ, und „Messitsch“ kam trotz der kleinen Auflage bis in jede Ecke der Republik.

Damals stand ich ja erst am Anfang meiner Arbeit und und hatte keinen Plan von nix. Also genau wie heute, nur jünger.

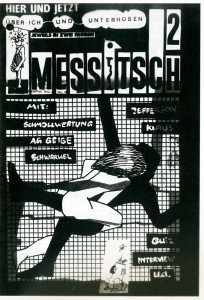

Leipziger Untergrund-Fanzine „Messitsch“, Foto/Illustration: Raban Ruddigkeit

„Messitsch Nr. 2“, Gestaltung: Raban Ruddigkeit

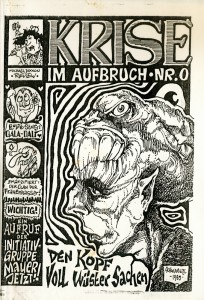

„Krise im Aufbruch Nr. 0“, Gestaltung Schwarwel, Winter 1989 (nach dem 9. Oktober) von Schwarwel und Rocco Gerloff, mit einem Gastbeitrag von Joey A. Vaising

Welchen Inhalt hatte Klump‘n‘Schlomp?

Schwarwel: K‘n‘S war ein Sammelsurium meiner kruden Comics und Cartoons, die ich schnell und unerfahren zusammenhaspelte, um irgendetwas herstellen zu können, was dem nahe kam, was ich kultisch verehrte: Undergroundcomics. Es ging mehr darum, das Zeug in einem richtigen echten Heft zusammengewürfelt zu sehen als darum, dass ich da große Werke schaffen wollte. Zwei Nummern habe ich auf diese Art hinbekommen, die dritte liegt als Original sicher noch kopierbereit in irgendeinem Sammelordner meiner Mutter, da entweder unsere Messegästin nicht mehr kam oder ich zu der Zeit anderes im Kopf hatte …

Du hast eine Ausbildung als Dachdecker begonnen und abgeschlossen. Warum hast du nicht eine Ausbildung als Künstler, Comiczeichner, Karikaturist oder Maler ergriffen?

Schwarwel: Wie schon erwähnt: Das Leben wollte es anders. Ich wollte Comiczeichner werden, kein Maler. Aber zum einen gab es dieses Berufsbild im Osten nicht, weil schon die Begrifflicheit „Schund und Schmutz“ für die Staatenlenker darstellte, und zum anderen waren meine Kopfnoten – Ordnung, Sauberkeit, Fleiß und vor allem Disziplin – nicht in dem Bereich der Skala, der im Belohnungssystem der DDR zu einer Empfehlung zum Abitur vorgesehen war. Ab Klasse 7 hatte ich maximal eine 3 von 5 vorzuweisen. Eine Unart im Umgang mit Autoritäten, die mich bis heute verfolgt.

Auch egal, ich bin ja heute Comiczeichner.

Hattest du als Künstler Vorbilder in der DDR? Welche?

Schwarwel: Vorbilder gab es in Massen und zu viele, um alle runterzurattern. Mal sehen … Von Erich Schmitt faszinierte mich vor allem „Karl Gabels Weltraumbenteuer“ – aus heutiger Sicht eine waschechte Graphic Novel – darin gabs Raumschiffe, Roboter und nackte Frauenbrüste. Von seinen Söhnen Thomas und Uli Schmitt begeisterte mich die NBI-Fortsetzungsstory „Auf der Knolle ist was los“ mit den knuffigen Matufflis und wie sie den bösen Imperator Dra-Dra und seine miese Helferin Linda Lindwurm durch gemeinsame Kraftanstrengung besiegen, Henry Büttner hatte einen kargen Stil und einen noch kargeren Humor – der Meister der komischen DDR-Kunst, wenns nach mir geht: der Chas Addams des Ostens; Ulrich Forchner, Andreas J. Mueller und Rainer Schade fand ich schon deshalb geil, weil sie aus Leipzig kamen; aber auch im „Eulenspiegel waren massig gute Zeichner und Einbildgeschichtenerzähler … das ist echt alles zu viel und würde den Ungenannten nicht gerecht werden.

Und daneben zog ich mir auch genug aus allen anderen Spielarten rein, denn von Büttner zu George Grosz, Otto Dix und Max Beckmann oder Hieronymus Bosch ist es auch nicht so weit, Tübke hatte seine daliesken Qualitäten, Peter Sylvester war irre, Frank Ruddigkeit der Gigant der Pinselschwinger, die Illustratoren der „Spannend erzählt“-Science-Fiction-Romane waren super … Ach Mann, alles große Leute …

Bist du bei den Montagsdemos mit um den Ring gelaufen und hast mit demonstriert? Und wenn ja: Wofür?

Was hattest du für Gefühle und Empfindungen währenddessen?

Schwarwel: Ja, bin ich. Sehr oft mit den Jungs unserer Band. Wir sind meistens eine Ecke früher abgebogen, weil man dann im Bachstübl noch einen Tisch bekam. Unseren Teil an der Staatskritik hatten wir ja durch Anwesenheit abgeleistet. Am 9. Oktober war ich mit meiner damaligen Freundin auf dem Ring – das ist der Aufhänger für die Rahmenhandlung in „1989 – Unsere Heimat …“ und der Weg, den wir damals gingen … Friedensandachten habe ich nicht so viele mitgemacht – meist waren die Kirchen schlicht schon voll, wenn wir kamen.

Ich erinnere mich, dass ich Weihnachten oder Silvester mit einem Freund auf der Empore saß und wir trunken vom Wein in die Kirche kotzten – nicht sehr gute Beispiele aufrichtiger Systemgegner, aber ziemlich gute Beispiele für junge Leute in einer unerträglichen Lebenssituation.

Und wofür? Ich glaube, für ein konkretes Wofür bin ich damals nicht um den Ring gelatscht. Es war eher Trotz: Guckt, hier bin ich und hier bleibe ich. Für mich ist die Losung „Wir bleiben hier“ gepaart mit der Information „Keine Gewalt“ die stärkste Botschaft aus dieser Zeit. Einfach da bleiben. Den Fuzzies zeigen, dass man sich nicht wegekeln lässt, damit sie einfach ihren Staatskommunismus allein in meinem Revier weiter durchschunkeln können, sondern dass man gewillt ist, hier sein Ding zu machen, und absolut weiß, dass so ein schlichter Gang die Straße entlang tatsächlich dazu führen kann, dass man erschossen wird.

Dementsprechend hatte ich genug Fracksausen. Das war echte Angst, und es muss echter Mut gewesen sein, dass die Leute sich nicht haben einschüchtern lassen, sondern jeder für sich erkannt hat: So kanns hier nicht weitergehen. Respekt.

Was hast du als erstes gemacht, als du bei geöffneten Grenzen in den Westen gegangen bist und wie hast du dies erlebt?

Schwarwel: Wir waren bei einem Konzert – ich glaube sogar, in Erichs Lampenladen – danach sind wir nach Westberlin zu einem Freund, der kurz vorher ausgewiesen wurde. Der wohnte in Schöneberg, Nähe Nollendorfplatz, im Hinterhaus ziemlich weit oben. Nachdem wir mit der U-Bahn dahin gefahren sind, lag ich nachts um zwei, drei auf nem provisorischen Bett, das unter der Fensterkante stand, guckte raus auf ein halb verdecktes, nächtliches Stadtpanorama und dachte: „Hm, jetzt biste im Westen.“

Dann hab ich mich hingelegt und bin eingeschlafen.

Am nächsten Morgen – also: Musiker-Morgen – sind wir nach dem Kaffee raus und mein erster Gang war in die Goltzstraße in die Comic- und Romanbuchhandlung. Ohne Westgeld, versteht sich. Aber das war nicht schlimm, weil ich mich dort umsah und einfach nichts entdeckte, was mir vollkommen unbekannt war. Dafür hatte ich im Osten schon zu fleißig gesammelt. Bisschen enttäuschend.

Dann sind wir wieder in den Osten gefahren und haben geprobt.

Was bedeutet für dich Freiheit?

Schwarwel: Großes Wort. Freiheit heißt für mich eigenständiges, selbstbestimmtes Handeln mit dem Wissen um die Konsequenz der eigenen Taten. Daran kann man nur immer wieder scheitern und beim nächsten Mal besser scheitern.

Interview geführt von Sandra Strauß

INTERVIEW TEIL 2: SCHWARWEL UND SEIN NEUER TRICKFILM